当前,全球人工智能浪潮风起云涌,正以惊人的速度引领社会变革。在本周开幕的2025中关村论坛年会上,AI同声传译、人形机器人等人工智能相关应用大放异彩。从制造业到服务业,从医疗健康到交通出行,AI正在深度链接千行百业,加速改变我们的生活。

2025中关村论坛年会人工智能范围浓厚/网络图片

AI+零售:机器人看店

“我是机器人店长Galbot,我推荐的咖啡值得信赖。您的咖啡好了,这就帮您去拿。”在中关村论坛年会主会场,一家机器人咖啡店格外火爆。咖啡机械臂在后厨制作完咖啡,在前台的店长具身大模型机器人Galbot就会端起咖啡送到顾客面前。咖啡店旁的小关店铺里,店员是另一台Galbot机器人,它能快速响应顾客的需求,准确拿取对方想要的饮料。

Galbot机器人为顾客取咖啡/记者拍摄

Galbot背后是强大的泛化学习能力,银河通用通过计算机技术生成海量的仿真合成数据来驱动大模型进行学习,目前已经构建了千万级的场景数据和几十亿的抓取数据,达到全球领先的泛化抓取的效果。“我们的机器人能够对任意材质、任意形状和任意光照的环境下的透明高光的物体进行很好的抓取,抓取成功率能够达到95%以上。”产品总监朱辉介绍。

Galbot机器人在小关店铺工作/记者拍摄

深度融合了人工智能和机器人等多学科技术的具身智能,正在成为人工智能的下一个浪潮。目前,Galbot机器人已经在奔驰、极氪等车企工厂开启打工模式,承担搬运任务。而在零售场景,由Galbot机器人24小时值守的无人药店正在测试应用,今年会逐步拓展到北京、上海、深圳等一线城市。

朱辉说,在无人值守的零售商超场景里面,机器人要拥有一个聪明的的大脑,它才能理解人类的指令,去完成对应的任务。同时,它要有灵巧的小脑操纵机器人的肢体移动到货架附近。在无人药店里面,机器人能够按照用户的订单拿药,打包,还能进行上药和盘点工作,一个机器人就能看一家店,几千种药品甚至上万种商品,它都是可以很好地记住。

Galbot机器人在无人药店测试应用/银河通用提供

迎宾交流、跳舞作画、聊天陪伴……今年的中关村论坛上,人形机器人无处不在,100多台机器人代替部分人类服务,成为不折不扣的智愿者。银河通用创始人王鹤认为,未来几年,通用具身智能驱动的人形机器人将深度地进入家庭,同时,价格将不断降低,最终成为人类的“延伸”。

银河通用计划通过5年时间,发布家庭使用的人形机器人,能够帮用户在家里取东西,包括从桌子上取,从冰箱里去取,还有在各种地方放东西,还可以使用各种家用电器,帮用户用微波炉来加热食物,再到帮用户做一些立体清洁,比如擦桌子、擦镜子等现在扫地机器人干不了的事情。“更远的话,我们会做跟人紧密接触的一些能力,比如说扶老人下床、做康养,包括洗衣服收衣服叠衣服等一系列的家务,一步步推进家用机器人技术的成熟。”王鹤说。

Galbot机器人在家庭场景的应用/银河通用提供

AI+医疗:双医协同新模式

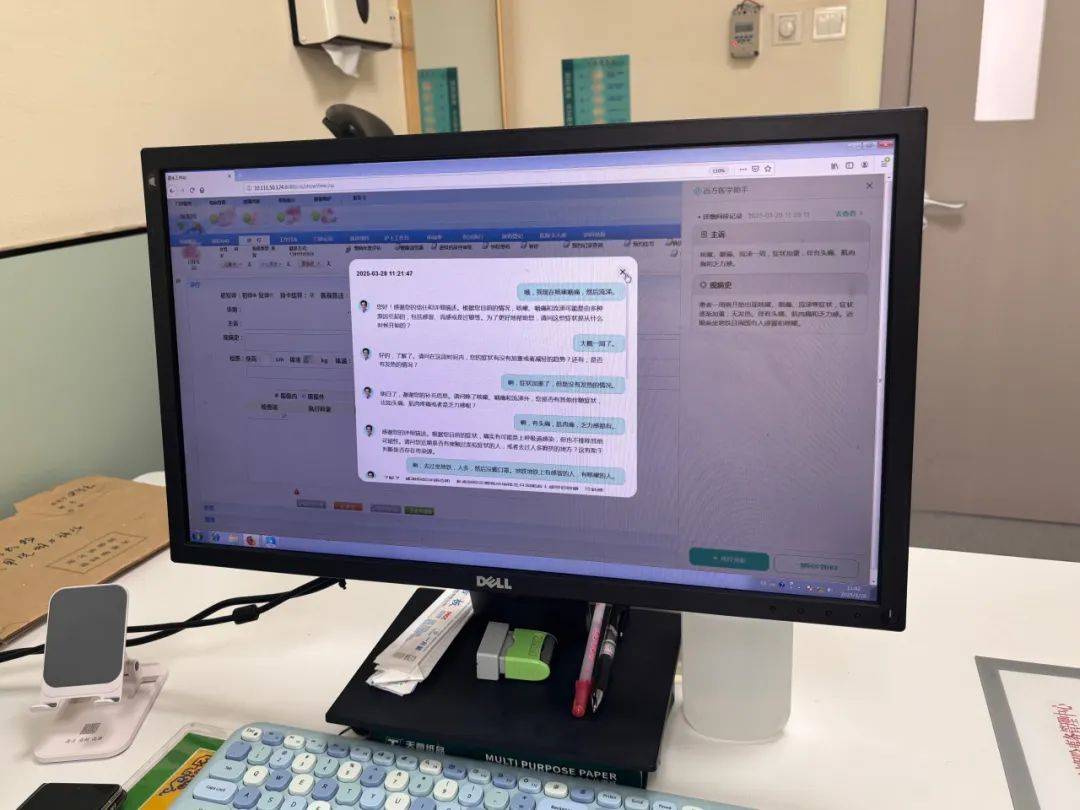

在海淀区甘家口社区卫生服务中心,全科主任薛仕坤呼叫患者进入诊室后,她的电脑屏幕上提示对方是经过小程序预先问诊的,她快速浏览患者与AI医生的对话,一两分钟就掌握了大致病情。

薛仕坤以像这个来看咳嗽的病人为例介绍,如果正常就诊的话,要问病人咳嗽多长时间,是不是干咳,有没有痰,以及有没有其他的伴随症状,比如发烧、咽痛、流涕、肌肉疼等。但是在预问诊的过程当中AI医生已经把这些信息都排除掉了,只给医生提取了最重要的信息,大大减少了问诊的时间,她就可以很快做出诊治,开单子进行检查。

医生对患者简短问诊/记者拍摄

医生门诊系统里显示患者预问诊信息/记者拍摄

患者李婕对这种看病节奏很满意,“因为我们上班嘛,时间比较紧张,抽空来看一下。我就在线下填好了,到这来,人家医生已经看完了,然后简单地问我一下,节省时间,很顺畅。”

甘家口社区卫生服务中心全科门诊/记者拍摄

甘家口社区卫生服务中心上线AI全科医生/记者拍摄

甘家口社区卫生服务中心门诊量位居海淀社区医院之首,最多时一天有1400多人就诊。今年3月,百川智能打造的AI全科医生率先在这里上线,患者在海淀健康小程序上填写相关信息,实现了从“诊中医疗”到“诊前就医”的转变。

甘家口社区卫生服务中心业务副主任靳晓宇介绍,病人可以在候诊的时候,通过一个预问诊的方式,把他此次来就诊的目的、病情等输入到预问诊的模块,就诊的时候,诊室内的医生就可以一键生成一诉五史,包括主诉、现病史、既往史、药物过敏史等,能够直接生成到电子病历里,这样就可以很大程度地缩短患者就诊的时间,减少医院候诊整体的时间。

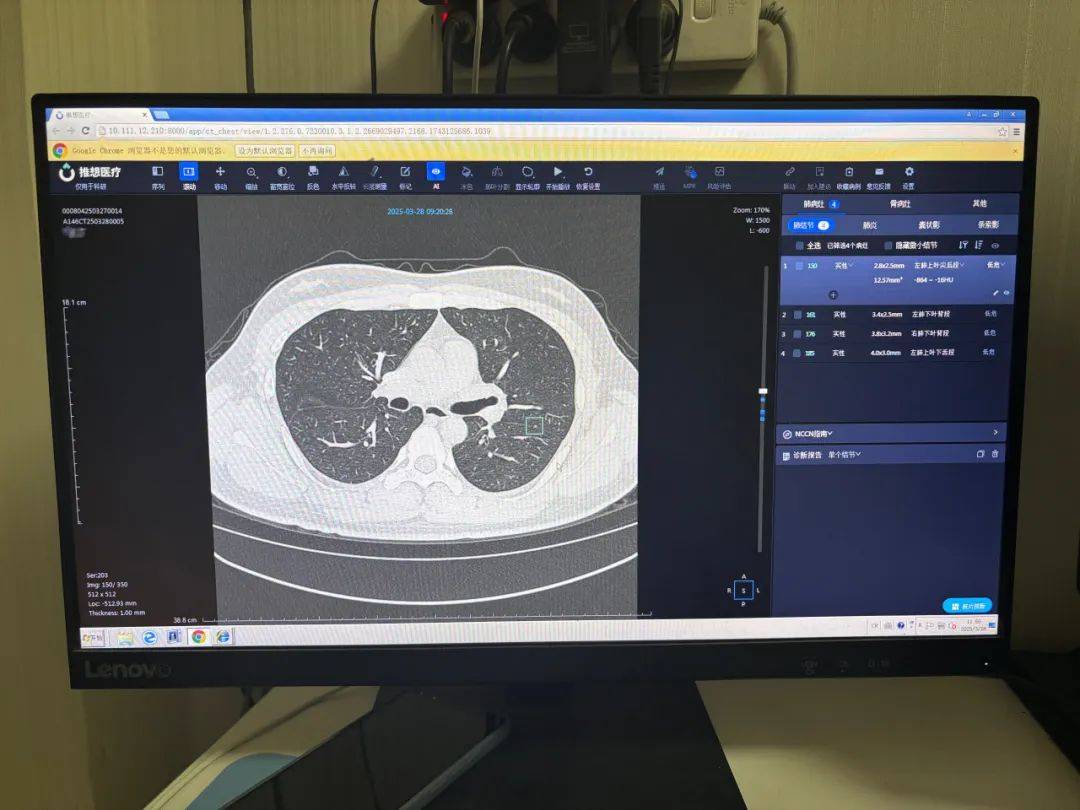

此外,医院内还投入应用了基于AI技术的影像诊断平台,可以帮助影像医生实现诊断结果更客观、更稳定和易对照,更易发现微小的病变,大大减少人为因素造成的误诊和漏诊。

AI影像诊断平台/记者拍摄

在医疗领域,AI和真人双医协同的新模式正在加速构建。百川智能研发的医学增强通用大模型,涵盖了万亿级token的专业医疗数据,还整合了超过300位知名儿科专家的临床经验。依托这套大模型打造的全国首个AI儿科医生,今年2月在北京儿童医院上岗。

百川智能全科医生产品负责人肖玉介绍,AI医生作为其中一位专家参与儿童医院的大查房,参与多学科会诊。与人类医生一般只能专攻某一科相比,AI医生的知识面非常全,远超人类知识储备,所以它能够跨科室去做分析。在整个儿童医院的多学科会诊过程中,AI医生跟医院顶级专家的意见和鉴别诊断相关的一致率达到了95%以上。

“我们希望能够提供一个口袋里的医生,人们可以24小时随时随地去用它,如果不是一些非常严肃的健康问题,口袋医生就直接帮他解答了,如果他的情况需要去医院,我们就会提示他去什么科室,可能会面临什么样的检查。”肖玉表示,百川智能已经跟医疗机构有连接,把患者在院外发生的问诊行为汇总起来,推送到医生端,帮助医生做一些诊断鉴别的分析。

AI儿科医生参与多学科会诊/来自北京儿童医院

全球首个实现“眼-手-脑”三位一体的介入手术机器人亮相今年中关村论坛。其中的AI智慧影像分析平台如同“智慧脑”,精准定位病变位置,为医生提供诊断辅助依据。当前,介入手术机器人在北京安贞医院,已完成数百例手术,手术安全性和成功率都达到100%。

唯迈医疗市场总监田威打比方,把血管看成是一个地图,“智慧脑”就能来判断哪根血管有狭窄,哪根血管有病变。在这个基础之上人类医生就来进行分析,接下来就可以操纵介入手术机器人,用精准手来指挥着导管导丝在血管内完成相应的手术操作,这样就整个形成了一套血管内的“自动驾驶”。

全球首个“眼-手-脑”三位一体介入手术机器人/记者拍摄

AI+新材料:大幅缩短研发时间

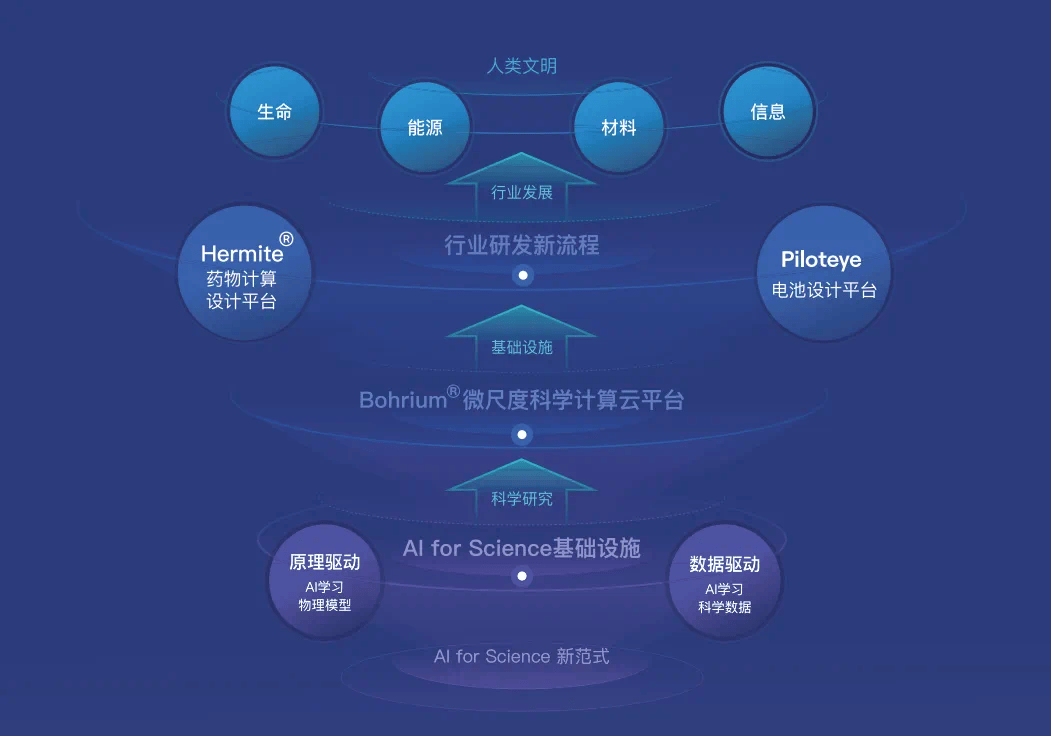

人工智能也正在重塑新材料的研发范式,大幅缩短从实验室到产业化的进程。深势科技是全球人工智能驱动科学研究的领导者,其构建的大模型体系,将超大系统的分子动力学模拟带入了全新时代,已经与宁德时代、比亚迪等能源材料的头部企业开展合作。

过去,大部分的无论是药物分子研发还是材料分子研发,都是使用实验室传统实验试错的方式,去找到新的材料或者分子结构。深势科技政企事务副总裁刘会师介绍,有了这套大模型,可以通过计算的方式代替一部分的探索性实验,给出一些可能的成药或者是材料的结构,拿到这些少量的结构再去做验证性的实验,就可以大大减少研发成本。

“比如,我们有一个客户,他们在做电池电解质的产品,之前研发周期大概在18个月左右,通过我们大模型的虚拟计算和筛选的方式,就提前到了12个月左右。”刘会师说。

人工智能驱动科学研究架构图/深势科技提供

新材料应用领域广泛,但研发耗时耗力,比如钙钛矿从发现到走出实验室再到工程化实际应用大约用了20多年。“AI+新材料”行业的代表之一,北京深云智合科技有限公司推出DeepChem智能合成平台,有效助力产业研发提速。

深云智合创始人刘宇宙说,跟传统实验室人工实验相比,智能合成机器人具有很多优势,维护好后可以做到7*24的工作。其次,传统人工做实验研发,不同的实验人员的实验操作手法不一样,会导致实验结果不一样。而对于智能合成平台来说,每一个操作都是非常标准化,可以统一标准的收集实验数据,储存数据,为模型搭建提供很多的帮助。目前,这套系统已经在OLED领域发光材料、高分子材料,以及传统的石油化工领域得到应用。

高通量智能实验平台/深云智合提供

近一年以来大火的小米汽车也是人工智能的受益者。北京信息科技发展中心副主任吴珺介绍,小米车身材料中使用的“泰坦合金”,就是基于AI仿真系统,研发出高强高韧的新型环保材料,为整个汽车制造行业提供了全新的材料解决方案。

这套系统利用大模型从1,016万种配方中筛选出来最优解,解决了数据稀缺和工艺复杂的难题,最终小米筛选出来了1550种配方进行实验打样,研发出来了坚固强度韧性和稳定性的泰坦合金,已经用在小米SU7汽车上,把整体的车身减重了17%。

小米汽车融合AI技术研制的“泰坦合金”/网络图片

作为北京的科技创新高地,海淀区在人工智能方面构建起了涵盖芯片框架、模型算法、集成应用在内的全产业链布局。过去一年,在中国首个人工智能创新街区里打造了一系列可感受可触及的现实场景,很多人工智能技术和产品从实验室走到我们身边。

海淀区在工智能产业布局上强调应用牵引,大力地推进人工智能全景赋能的行动计划,重点打造人工智能的新技术新产品,在居民生活、城市治理、城市管理等方面的场景落地。“在四道口地区我们部署了交通信控的大模型,实现从车看灯到灯看车的转变,日均的通行流量提升了24%。再比如我们在京张遗址公园落地了AI+游园的场景,也是极大丰富了周边居民的游园体验。”中关村科学城管委会办公室主任王玉霞表示。

海淀人工智能创新街区/北京海淀公众号

今年将成AI应用元年

去年,北京人工智能企业超2400家,核心产业规模接近3500亿元,人工智能产业领跑全国,备案上线大模型105款,数量居全国首位。今年的政府工作报告提出持续推进“人工智能+”行动。中关村数智人工智能产业联盟副理事长、秘书长贾昊认为,“人工智能+”正在重塑千行百业。

“现在从DeepSeek来看,它的应用更多的在教育、文旅方面,包括现在的具身智能通过迭代,从规划到决策到行动形成了一个闭环,人工智能更加智能。”中关村数智人工智能产业联盟副理事长,秘书长贾浩表示,从大模型来看医药的相关决策,原来可能需要一年时间才能知道某一种药的效果,通过现在的人工智能技术,可能几周的时间就可以把药效释放出来,大大缩短新药上市时间,“所有,有了AI的加持,可以去做任何原来不可能的事情。”

2025中关村论坛年会开幕式机器人秀/北京日报程功拍摄

在AI技术井喷的浪潮下,业内人士普遍认为,今年AI应用将迎来大爆发。过去两年大模型能力不断提升,在回答问题的能力上已经远超人类;新技术持续突破,数字化AI与真实物理世界将进一步融合。

北京大学计算机学院教授,北京智源人工智能研究院理事长黄铁军指出,今年有可能是AI应用的元年,中国大量的场景、大量的应用、大量的需求会被人工智能去满足,背后的产业机会是巨大的。他认为,从今年开始会有大量的智能产品或者叫智器纷纷出现,这些产品的形态还在定义,需要靠大家的想象力,需要企业去创造出来。

人工智能加速引领社会变革/网络图片

不过,AI技术“一路狂飙”,正从“信息智能”迈向“物理智能”与“生物智能”,其潜在的风险不可忽视。业内人士指出,当前AI伦理研究迫在眉睫,就像汽车没有刹车不能上路一样,安全机制应该成为AI应用中必不可少的一环。

“中国是以先试先行的形式来推动AI应用,但是它针对于人,针对于行业,针对于产业,是不是适合,可能需要伦理这个事情来去决策。今后针对于人这块的伦理,可能还需要更加深入化地去制定相关的规则。”贾昊表示,人工智能不管是如何发展,它一定是服务于人类,服务于人类的工作,它不是取代任何一个人。

内容来源:北京交通广播记者 王琛琛

编辑:盖盖

值班主编:车水

监制:赵鹏

分享给身边的 朋友吧 返回搜狐,查看更多